2025.11.07

フライパンで簡単「鮭のちゃんちゃん焼き」人気レシピ。味噌だれとバターが美味!

鮭とキャベツなどの野菜に味噌だれをかけ、蒸し焼きにする「鮭のちゃんちゃん焼き」。北海道の郷土料理ですが、幅広い世代に好まれるやさしい味わいで、この一品で野菜もたっぷり摂れるとあって全国的に人気が高まっています。

「ちゃんちゃん焼きを作るなら、秋鮭(白鮭)が美味しい秋冬の季節がおすすめですよ!」

そう話すのは、お父さまが北海道出身で、子どものころから鮭料理に慣れ親しんできたという料理研究家の橋本加名子さん。

「鮭は切り身を使い、フライパン1つで作れます。ちょっとした下処理で鮭がぐっと美味しくなる方法を教えますね」

とてもお手軽そうで嬉しいです! 作り方を教えてもらう前に、まずは「ちゃんちゃん焼き」がどんな料理なのかチェックしていきましょう。

北海道のご当地料理「鮭のちゃんちゃん焼き」。特徴や名前の由来とは?

ちゃんちゃん焼きとは、鮭の漁獲量が全国1位の北海道の郷土料理(ご当地料理)。昭和初期に石狩地方の漁師たちが、船の上で釣った鮭をドラム缶で作った鉄板で焼いて食べたことが発祥といわれています。現在では北海道のご当地料理として、日本全国の地方の祭りやイベントで振る舞われるようになりました。

「ちゃんちゃん」という不思議な名前の由来は、「ちゃっちゃと作るから」「お父ちゃんが作るから」「焼くときに鉄板とヘラがチャンチャンという音を立てるから」など諸説あるようです。

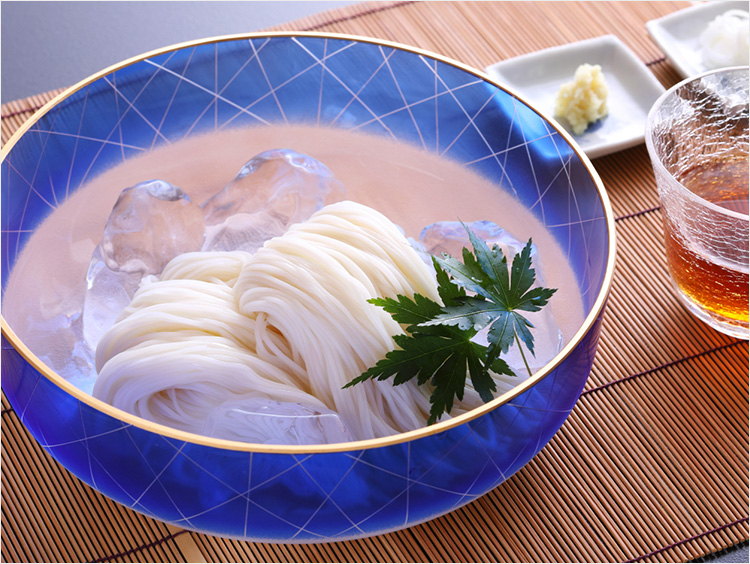

料理の特徴としては、生鮭と旬野菜にバターをのせ、蒸し焼きにして味噌だれで味つけすること。

本来は秋から冬にかけて獲れる鮭を三枚におろし、そのまま鉄板にのせて豪快に調理するのが北海道の昔ながらのスタイルとされていますが、現在では養殖の鮭(銀鮭など)が一年中出回っているため、季節に関係なく作られています。

家庭では鮭の切り身を使ってホットプレートやフライパンで作るのが一般的で、アルミホイル(アルミ箔)に包んで、ホイル焼きにして作るのも人気です。

※参考サイト:農林水産省「うちの郷土料理|鮭のチャンチャン焼き 北海道」

(https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/sakenochanchanyaki_hokkaido.html)

それではどんな料理か分かったところで、レシピのポイントを押さえていきましょう!

「今回、鮭は切り身を使い、そのまま食卓に出しても映えるスキレット(鋳鉄のフライパン)で調理しました。ホットプレートでも同じように作れるので、シチュエーションに合わせて楽しんでみてください」

鮭の臭みを抑え、ふっくら仕上げる!「鮭のちゃんちゃん焼き」3つのポイント

【ポイント①】生鮭はふり塩をしてから水気を拭く。生臭みが抑えられ、身が締まって崩れにくくなる!

ちゃんちゃん焼きには塩鮭でなく、生鮭を使います。生魚には独特の臭みがあるので、これを除くために「ふり塩」をします。10分ほどおくと浸透圧で臭みを含んだ水分が染み出てくるので、キッチンペーパーで拭き取りましょう。

また、ふり塩をすることで鮭の身が適度に締まり、加熱による身崩れを防ぐことができます。

【ポイント②】野菜を敷いて生鮭をのせ、フタをして蒸し焼きに。鮭に間接的に熱が当たり、ふっくらと仕上げる!

生鮭はフライパン(スキレットまたは、ホットプレート)に直にのせず、野菜を敷いた上にのせ、味噌だれをかけてフタをして蒸し焼きにします。こうすると鮭に間接的に熱が通り、野菜から出る水分で蒸され、ふっくらと仕上がります。

【ポイント③】味噌だれはたっぷりかける。野菜から出る水分で味がぼやけることなく、最後まで美味しい!

味の決め手となる味噌だれはたっぷりとかけましょう。味噌だれ以外の水分は加えませんが、野菜から水分がたくさん出るので、味噌だれが少ないと味が薄まってぼやけてしまいます。

また、味噌だれにしょうがとにんにくのすりおろしを加え、仕上げにバターをのせると風味満点! 鮭も野菜もより美味しくなります。

作り方のポイントを押さえたところで、いよいよレシピをご紹介します。

人気の「鮭のちゃんちゃん焼き」簡単レシピ。材料の重ね方が大事!

<材料>(2~4人分)

- 生鮭(切り身)…4切れ

- 塩(ふり塩用)…小さじ1/2

- もやし…1袋

- キャベツ…4枚

- 玉ねぎ…1/2個

- にんじん…1/3本(約4㎝)

- しめじ…1パック

- 【味噌だれ】

・味噌(米味噌)…大さじ4

・日本酒…大さじ2

・みりん…大さじ1

・砂糖(きび砂糖など)…大さじ1

・おろししょうが…1片分

・おろしにんにく…1片分 - バター…2切れ(約20g)

「生鮭は秋から冬にかけて獲れる白鮭(秋鮭と呼ばれる)がおすすめ。夏に獲れる白鮭(時鮭と呼ばれる)に比べて脂があっさりとしているので、バターや味噌などのこっくりとしたちゃんちゃん焼きの味つけがよく合います。ノルウェー産のアトランティックサーモンのようなお刺身としても食べられている種類は、脂が強いのでこってりとした味に仕上がります」

▼鮭の関連記事もチェック!

【プロが解説】生鮭、塩鮭、銀鮭、サーモンの違いとは>>

<作り方>

1. 鮭全体に塩をふって10分ほどおき、キッチンペーパーで水気を拭き取る

鮭をバットにのせ、塩の約半量をふり、身を返して残りの塩をふる。10分ほどおいて塩をなじませる。

染み出てきた水分をキッチンペーパーで拭き取る。

2. 野菜を切る

キャベツは芯を除き、3~4㎝大のざく切りにする。玉ねぎは繊維を断つよう、薄切りにする。にんじんは8㎜幅、2㎜厚さ程度の短冊切りにする。しめじは石突きを切り落とし、小房に分ける。しょうが、にんにくはそれぞれすりおろす。

3. 味噌だれの材料を混ぜ合わせる

ボウルに味噌だれの材料をすべて入れ、よく混ぜ合わせる。

「味噌はクセの少ないものが合います。私は手作りの米味噌を使っていますが、麦みそも合います。白味噌、赤味噌は単体だと個性が強いので、信州味噌のようにクセの少ない米味噌や麦みそと混ぜて使うことをおすすめします」

▼味噌の関連記事もチェック!

麹の違い、色の違い…味噌の3つの種類を知ろう!>>

4. フライパンに野菜、鮭、タレをのせ、フタをして蒸し煮にする

大きめのフライパンにもやし、キャベツ、玉ねぎ、にんじん、しめじを順に広げる。

「今回は直径約25㎝のスキレットを使いました。野菜は水分が多く出るものから順に広げましょう」

生鮭をのせ、3の味噌だれを鮭の上からかける(写真)。フタをして中火にかけ、鮭に火が通るまで10分ほど加熱する。

「フタがない場合は、アルミ箔(アルミホイル)をかぶせてください」

フタを外し(写真)、火から下ろす。仕上げにバターをのせる。鮭の身をざっくりとくずし、野菜と混ぜ合わせていただく。

「バターは加熱前よりも加熱後にのせたほうが、よりバターの風味を楽しめます。お好みでマヨネーズや、辛いものがお好きなら七味唐辛子や豆板醤を合わせるのもおすすめです」

【実食】鮭のちゃんちゃん焼き。ふっくら鮭に味噌だれとバターのコク、野菜の甘みがベストマッチ!

バターがとろ~り溶けかけた熱いうちに鮭に箸を入れると、スッとほぐれてやわらかさが伝わってきます。まずは鮭だけで一口。味噌とバターのこっくりとした味わいが適度に脂ののった鮭のうま味を引き立てています。

お次は鮭をほぐし、野菜と混ぜながらいただきます。シャキシャキとした野菜のみずみずしさ、甘みが加わるとさらに味わい深くなり、これはビールも白米もどっちも欲しくなる!

これからの寒い時期、鮭のちゃんちゃん焼きを囲みながら団らんの時を過ごすのも最高です。みなさんもどうぞお試しください。

レシピ/橋本加名子さん

料理研究家、栄養士、フードコーディネーター、国際薬膳調理師、防災士。タイ料理、ヴィーガンタイ料理、和食、発酵の料理教室「おいしいスプーン」主宰。企業で働きながら子育てをした経験を活かし、「体にやさしくて、作りやすい家庭料理」を提案し続けている。飲食店のプロデュースやフードコーディネートにも携わる他、雑誌、書籍、ウェブサイト等で活躍。『ホットクックお助けレシピ』シリーズ(河出書房新社)、『アイラップで簡単レシピ』(Gakken)、『麹豆乳クリームレシピ』(ブティック社)など著書多数。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。

※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。

Ranking

人気記事ランキング