2025.10.08

シャキシャキ食感! 舞茸(きのこ)ご飯の人気レシピ。炊き込み&混ぜ込み2品を紹介

秋は新米ときのこの季節! さまざまな種類のきのこが出回るなかでも、味や風味のよさで人気の舞茸を使った「きのこご飯」は、まずは作っておきたい一品です。

ところがこの舞茸、きのこのなかではなかなかのくせ者。たっぷりの舞茸とご飯を一緒に炊いてみたものの、炊き上がると一気に舞茸のカサが減ってベチャッと水っぽくなり、ご飯が黒ずんでしまって、「子どもが食べてくれなかった」なんてお悩みも多いようです。

そこで今回は料理研究家の橋本加名子さんに、舞茸のシャキシャキとした食感を生かした、色味のきれいな「炊き込みご飯」の作り方を教えてもらいました!

「ほんのひと手間を加えるだけで、舞茸のうま味やシャキッとした食感を引き出したきれいな炊き込みご飯が、簡単に作ることができます。また記事の最後には、舞茸の煮物を作ってからご飯に混ぜて作る『混ぜ込みご飯』のレシピもご紹介するので、どうぞお楽しみに」

ほんのひと手間とは!? まずは気になるレシピのポイントをチェックしていきましょう!

目次

舞茸のうま味と食感を引き出す!「舞茸の炊き込みご飯」2つのポイント

【ポイント①】舞茸は「半干し」してから炊き込む。うま味が凝縮され、身が締まるので、加熱しても縮まずシャキシャキ食感に仕上がる!

舞茸ご飯の作り方には、生の舞茸と米を調味料と一緒に炊く「先入れ式」と、先に舞茸を調味料と煮て、煮汁で米を炊いてからきのこを戻し入れる「後入れ式」の2つがあります。

「先入れ式」は手軽で簡単ですが加熱時間が長くなるので、舞茸に火が入りすぎてベチャッと水っぽくなり、舞茸の色素(ポリフェノール)が抜けてご飯が黒ずんでしまいます。一方「後入れ式」は、色味や食感は先入れ式よりよくなりますが、調理の工程が多いのが面倒に感じます。

そこでおすすめなのが、「干した舞茸を使った先入れ式」。ポイントは生の舞茸を軽く干してから、米や調味料と一緒に炊く作り方です。

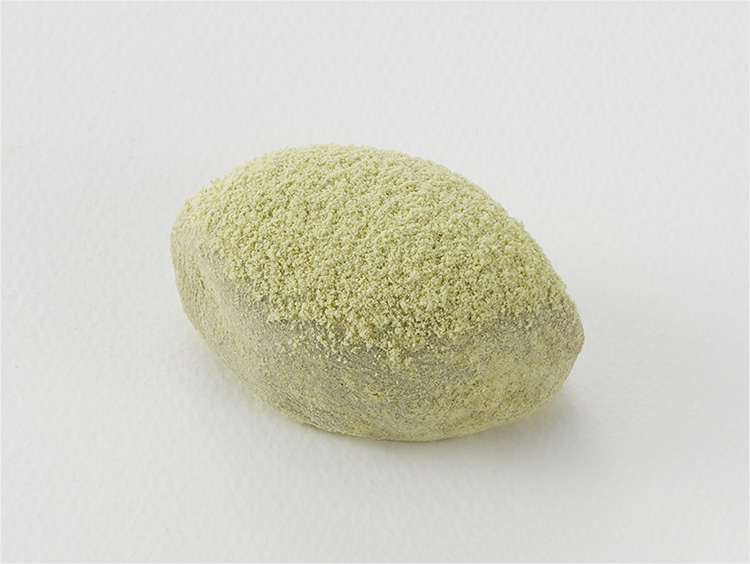

干す時間は天候などの環境にもよりますが、2~6時間が目安。上写真のように水分が適度に抜けて少し縮んだ「半干し状態」が、フレッシュ感も味わえてベストです。半干しした舞茸で炊き込みご飯を作ると、次のようなメリットがあります。

●干すメリット/フレッシュな舞茸の食感が楽しめる

加熱しても舞茸が水っぽくならず、シャキシャキ、コリコリとした食感に。

●干すメリット/より美味しくなる

舞茸を干すと酵素の働きによってうま味成分(グアニル酸)や香り成分(レンチニオン)が増すので、ご飯も美味しくなる。

●干すメリット/ご飯の色がきれいに炊き上がる

舞茸の色素(ポリフェノール)が抜けにくくなるので、ご飯が黒ずまない。

さらに舞茸を天日干しにした場合、エルゴステリンという物質がビタミンDに変化し、生の状態から最大で4倍にも増大。ビタミンDはカルシウムの吸収を促し、骨の育成に役立ちます。

【ポイント②】昆布を一緒に炊き込む。2種類のうま味の相乗効果で美味しさアップ!

舞茸などのきのこ類には核酸系のうま味成分「グアニル酸」が主に含まれていますが、昆布にはアミノ酸系のうま味成分「グルタミン酸」が主に含まれます。

舞茸ご飯を炊くときに昆布を加えることで、異なる2種類のうま味成分が掛け合わさり、きのこ単体よりもうま味が何倍も増す「うま味の相乗効果」が得られます。つまり「とても美味しくなる」ということ。

昆布は水からだし汁をとる必要はなく、ご飯と一緒に加えればよいので簡単です。ちなみに今回は舞茸の他に具材としてコクが豊かな油揚げも加え、より深い味わいにしています。

舞茸を干すと、こんなにもよいことずくめとは! それではいよいよ、レシピをご紹介します。

舞茸の美味しさを引き出す! 基本の「舞茸の炊き込みご飯」レシピ

<材料>(米2合分) ※3合で作る場合の分量はこちら

- 米…2合

- 舞茸…2パック(180~200g) ※写真は干した後の状態

- 油揚げ…1枚

- 昆布…3㎝(約3g)

- 【調味料】

・うす口しょうゆ…大さじ2と1/2

・日本酒…大さじ2

・みりん…大さじ2

・塩…少々 - 好みですだち、またはかぼす(輪切り)…適量

※米3合で作る場合の分量

舞茸3パック(270~300g)、油揚げ1と1/2枚、昆布4.5㎝(約5g)、【調味料】うす口しょうゆ大さじ3と3/4、日本酒大さじ3、みりん大さじ3 ※水の分量は「作り方3」を参照。

「きのこは2種類以上使うとより美味しく感じられるので、しめじ、生椎茸、エリンギなど、舞茸を減らして違う種類のきのこ類を混ぜても構いません」

<作り方>

1. 舞茸は小房に分け、ザルに重ならないように並べる。風通しのよい場所に移し、半干し状態になるまで2~6時間干す

舞茸は小房に分け、平ザルに重ならないように広げる。風通しのよい場所に移して干す。

「日が当たらない屋内と日が当たる屋外、どちらでも構いませんが、天日干しにするとビタミンD含有量がアップします」

写真のように乾燥して少し縮み、触ってみるとゴワゴワとした感じになれば干す作業は終了。

「干す時間は2~6時間が目安。湿度や風の当たり具合によって違ってきます。カラカラになるまで干してしまうと、フレッシュな食感が失われてしまうので注意しましょう。この半干し状態で密閉袋に入れておけば、冷蔵庫で1週間程度、冷凍庫で1か月保存が可能なので、舞茸がたくさん手に入った場合は、とりあえず干してから保存するのがすすめです」

2. 油揚げは油抜きして、短冊切りにする

油揚げはザルにのせ、熱湯を回しかけて油抜きをする。粗熱がとれたら水気をきり、短辺を半分に切って、7mm程度の短冊切りにする。

「油揚げを加えるとコクがプラスされます」

3. 炊飯器で炊く。米を研いで炊飯器の内釜に入れ、水を2合の目盛りより少なく注ぎ、昆布を加えて20分浸水する。調味料、油揚げ、舞茸を加えて炊く

米を研いでザルに上げ、すぐに水気をよくきってから炊飯器の内釜に入れる。2合の目盛りまで水を注ぎ、そこから水を100ml(米3合で炊く場合は150ml)減らし、昆布を入れて20分おく。調味料を加え、水位が2合の目盛り(米3合で炊く場合は3合の目盛り)よりも少ない場合は水を足す。2の油揚げ、1の舞茸を順にのせ(写真)、普通に炊飯する。

「炊飯器で白米を普通に炊飯する場合、浸水は不要ですが(炊飯時間内に浸水も含まれる)、炊き込みご飯の場合は調味料が入ると米が吸水しにくく芯が残りやすいので、20分ほど浸水させましょう」

●鍋で炊く場合

鍋で炊く場合は、米を研いで夏場は30分、冬場は1時間ほど浸水させ、米全体がふくらんで白くなったらザルに上げ、よく水気をきってから鍋に入れる。調味料と水を合わせて約430ml(3合で炊く場合は約645ml)にして加えて混ぜ、昆布、2の油揚げ、1の舞茸を順に加える。

ふたをして弱めの中火で炊き、沸騰して湯気が出てきたら弱火にし、トータルで15分ほど炊いたら火を止める。炊き上がったら15分ほど蒸らす。

「水や火力、炊飯時間は目安です。お使いの鍋によって、加減してください」

4. 昆布を取り除き、混ぜ合わせる

炊き上がりの様子。

昆布を取り除き、全体を混ぜ合わせる。

「炊飯器で長時間保温すると舞茸が余熱でやわらかくなってしまうので、すぐに食べない場合は、お櫃(おひつ)やボウルなどに移すか、すぐに食べない分は冷凍保存するといいでしょう。舞茸のシャキシャキとした食感を保つことができます」

茶碗によそい、好みですだちやかぼすの輪切りを添えていただく。

【実食】舞茸の炊き込みご飯。味わい、食感、香り…きのこの美味しさがすべて詰まっている!

炊き上がったご飯を見て、「まだ舞茸は生なのかな?」と勘違いしてしまうほど舞茸がピンとしています。色も抜けていないので、ご飯は黒ずまず、きれいなしょうゆ色に。

いざ食べてみると舞茸がシャキシャキ、シコシコとして、今までの炊き込みご飯で味わってきた水っぽさが全くありません。ご飯にも舞茸のうま味、香りがしっかりと染みていて、このひと椀に舞茸の美味しさがすべて詰まっています!

「舞茸を干す」というひと手間で、ここまででき上がりに差がつくとは驚きです。お米と舞茸がおいしいこの季節に、ぜひお試しください。

煮物をご飯に混ぜるだけ!「舞茸の混ぜ込みご飯」レシピ。ちらし寿司の具材にも◎

生の舞茸を油揚げ、にんじんとともに調味料でサッと煮て、シャキッとした食感を生かした「混ぜ込みご飯の素」に。このまま煮物としてもいただけて、食べたい分だけご飯に混ぜれば、いつでも簡単に炊き込みご飯風の味を楽しむことができます。

保存期間は冷蔵庫で3日ほど、冷凍庫で1か月ほど。小分けにして冷凍保存しておけば、お弁当作りにも重宝します。酢飯と合わせ、ちらし寿司にアレンジするのもおすすめです。

<材料>(ご飯2合分)

- 【舞茸の混ぜ込みご飯の素】

・舞茸…2パック(180~200g)

・にんじん(3~4㎝長さ)…30g

・油揚げ…1枚

・しょうゆ…大さじ2

・みりん…大さじ2

・砂糖…小さじ1 - 温かいご飯…2合分

<作り方>

1. 舞茸は小房に分ける。にんじんは細切りにする。油揚げは油抜きし、短辺を横半分に切り、7㎜程度の短冊に切る。

2. 鍋ににんじん、しょうゆ、みりん、砂糖を入れて中火にかける。沸騰したら弱火にし、舞茸、油揚げを加える。

3. 3分ほど煮て、舞茸がしんなりしたら火から下ろす。【舞茸の混ぜ込みご飯の素】の完成。保存する場合は粗熱がとれてから清潔な保存容器に移す(下写真)。

4. 【舞茸の混ぜ込みご飯の素】の汁気を軽くきり、温かいご飯と混ぜ合わせる。

レシピ/橋本加名子さん

料理研究家、栄養士、フードコーディネーター、国際薬膳調理師、防災士。タイ料理、ヴィーガンタイ料理、和食、発酵の料理教室「おいしいスプーン」主宰。企業で働きながら子育てをした経験を活かし、「体にやさしくて、作りやすい家庭料理」を提案し続けている。飲食店のプロデュースやフードコーディネートにも携わる他、雑誌、書籍、ウェブサイト等で活躍。『ホットクックお助けレシピ』シリーズ(河出書房新社)、『アイラップで簡単レシピ』(Gakken)、『麹豆乳クリームレシピ』(ブティック社)など著書多数。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。

※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。

Ranking

人気記事ランキング