2025.11.19

【簡単】コクうま牡蠣鍋レシピ。味噌・豚肉・にんにく入り、だし不要。おつまみにも人気です!

寒さが増すにつれ、食べたくなる海のミルク「牡蠣」。バター焼きや牡蠣フライ、牡蠣ごはんも捨てがたいですが、体の芯から温まる牡蠣鍋は外せません。

ところが牡蠣鍋というと寄せ鍋やキムチ鍋に「牡蠣を入れただけ」になりがちで、「牡蠣が主役の鍋」となると、どんな鍋がベストか悩んでしまいます。そこで、料理研究家の橋本加名子さんにご相談してみました。

「牡蠣を主役にするなら、たっぷり食べられる小鍋仕立てにしましょう。合わせる野菜は味わいが淡泊な白菜と長ねぎだけにして、味つけは相性のよい味噌がおすすめです。にんにくや豚肉も入れるとコクが出るので、お酒のおつまみとしてもおすすめです」

晩酌好きなので、お酒に合う小鍋は大歓迎です! さっそくレシピのポイントをチェックしていきましょう。

▼関連記事もチェック!

牡蠣レシピ(フライ、オイル漬け、炊き込みご飯…)まとめ記事はこちら>>

ふっくらプリプリ、臭みなし!「味噌味の牡蠣鍋」3つのポイント

【ポイント①】牡蠣は塩をたっぷりまぶし、ふり洗い。生臭みが抑えられ、上品な味わいに!

牡蠣は好き嫌いの分かれる食材ですが、嫌いな理由として多いのが「生臭さ」。牡蠣を美味しくいただくには、生臭さを抑えるための下処理が大切です。

下処理の方法は生牡蠣にたっぷりの塩をまぶし、水の中でふり洗いすること。塩とともに臭みを含んだ汚れ、ぬめりが落ち、すっきりと上品な味わいになります。

また、生牡蠣には「生食用」と「加熱用」の2種類が売られているので、鍋には「加熱用」を選びましょう。生食用の方が鮮度がよいのでは? と思いがちですが、違いは鮮度ではなく、獲れる海域にあります。

【生食用】 保健所が指定した海域などで獲れ、基準となる衛生管理をクリアしたものだけが出荷可能。生で食べられますが、育った環境に栄養分が少ないため、身が小さめ。生食のために洗浄などの滅菌処理を行うため、うま味が減ってしまう傾向に。

【加熱用】 プランクトンなどの栄養が豊富な海域で育つので、身が太りやすいです。浄化処理は行わないため、うま味が濃いとされています。

【ポイント②】牡蠣は野菜にのせ、弱火でじっくり蒸し煮にする。野菜の甘い水分で、牡蠣がふっくらプリプリに!

牡蠣を鍋に入れたら、キュッと縮まってしまって残念な思いをしたことはありませんか? これは、牡蠣の身に含まれるたくさんの水分が、熱が入ることで外へ出てしまうのがひとつの原因。つまり、熱の通し過ぎは厳禁です。

そこで、たっぷりの白菜、長ねぎを土鍋に詰め、その上に牡蠣をのせ(写真)、フタをして弱火でじっくり蒸し煮にします。こうすると牡蠣にやさしく熱が入り、縮まずふっくらプリプリの仕上がりに。また、野菜から甘い水分がたくさん出て、豚肉、牡蠣のエキスと混ざり合い、だし汁なしでもうま味たっぷりの鍋になります。

【ポイント③】味噌は2種類をブレンド、にんにくはホクホクに加熱してから加え、コクたっぷり!

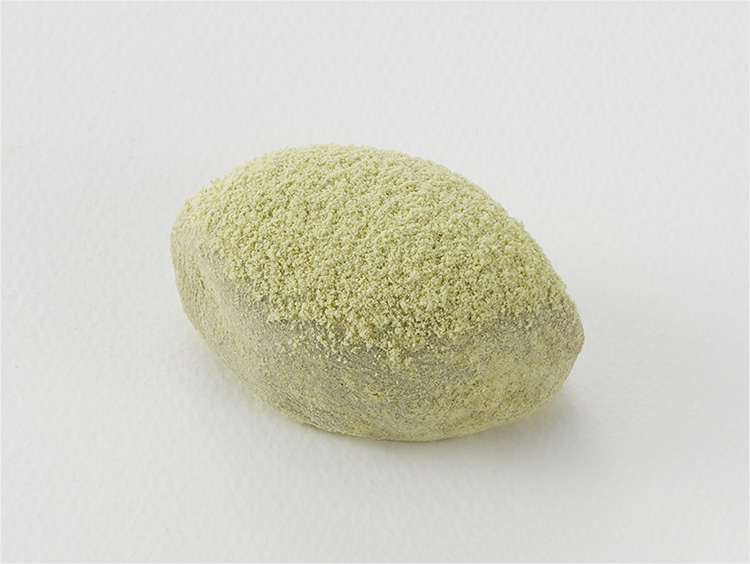

牡蠣鍋に使う味噌は、豆味噌(八丁味噌)がおすすめ。独特のうま味があります。加熱しても風味が飛ばず、煮込むことでコクとうま味が増すので鍋にはうってつけです。

ただし豆味噌(八丁味噌)には少し苦みがあるので、今回のレシピでは甘みがあってクセのない米味噌(または麦味噌)を混ぜた「合わせ味噌」にして、誰でも食べやすいように味のバランスをととのえます。

そしてにんにくは生のまま加えず、電子レンジでホクホクに加熱してから混ぜます。こうするとにんにくが主張し過ぎず穏やかに香る、お酒がすすむ鍋になります。

※「豆味噌」とは?

豆麹で作られた味噌の総称。中部地方を中心に作られている。代表的な商品は愛知県岡崎市を起源とする伝統的な製法で作られた「八丁味噌」。長期熟成により生まれる独特のコクと風味、ほんのりとした渋みと酸味が特徴。

▼味噌の種類の解説記事をチェック!

味噌汁の基本。味噌の3つの種類を知ろう>>

作り方のポイントを押さえたところで、いよいよレシピをご紹介します。

「味噌味の牡蠣鍋」レシピ。正しい下処理、加熱でうま味を逃がさない!

<材料>(2人分)※6合(容量約750ml)の土鍋1台分

- 生牡蠣(加熱用)…250g

・塩(ふり塩用)…大さじ2 - 豚ロースしゃぶしゃぶ用肉…150g

- 白菜…1/4株(正味500g)

- 長ねぎ…1/2本

- 【味噌だれ】

・にんにく(皮ごと)…4片

・豆味噌(八丁味噌)…大さじ1(※)

・米味噌(または麦味噌)…大さじ1(※)

・日本酒…大さじ3

※調合味噌「赤だし味噌」で代用する場合

「豆味噌(八丁味噌)には『赤だし味噌』と書かれた商品も多く出回っています。

これは豆味噌を食べやすくするために、だし(鰹節エキス、昆布エキスなど)や砂糖、みりん、米味噌などの調味料を加えた調合味噌のことで、メーカーによって原材料(味わい)が異なります。ちなみに商品名に「赤だし」と書いてあっても「だし」が入っていない商品もあります。

豆味噌+米味噌をブレンドするのではなく、赤だし味噌だけで代用したい場合は、大さじ2~大さじ2と1/2を目安に、味をみながら調整するといいでしょう」

<作り方>

1. 白菜、長ねぎを切る

白菜は白い芯と緑色の葉に切り分け、それぞれ幅3cmほどに切る(写真)。長ねぎは幅1cmの斜め切りにする。

「白菜は芯と葉とで火の通り方が違います。写真のように切り分け、分厚く火が通りにくい芯の方を火に近い鍋底に敷き詰め、やわらかくすぐ火が通る葉は上の方にのせます」

2. 味噌だれを作る。にんにくは皮付きのまま電子レンジで加熱してからつぶし、残りの材料と混ぜ合わせる

にんにくは皮つきのまま楊枝で1片につき3か所ほど穴を開ける。耐熱皿にのせ、ラップをかけて600Wの電子レンジで40~50秒加熱する。

「楊枝で穴を開けるのは破裂防止のため。50秒加熱してまだ中までやわらかくなっていなければ、さらに10秒ずつ加熱して様子をみてください。電子レンジがない場合、トースターや魚焼きグリルで皮が黒く焦げるまで加熱しても同様に作れます」

にんにくの皮をむき、小さめのボウルに入れ、フォークの背などでつぶす。

【味噌だれ】の残りの材料を加え、よく混ぜ合わせる。

3. 牡蠣にたっぷりの塩をふってまぶし、水の中でふり洗いする

牡蠣はザルに入れ、塩をふる。

塩が全体に行き渡るよう、手でやさしくもみこむ。

「塩を溶かす必要はありません。粒が残った状態で、全体に行き渡ればOKです」

ボウルに水を張ってザルごと浸し、ザルをふって洗う(ふり洗い)。黒っぽいぬめりなどで水が汚れたら入れ替え、水がきれいになるまで2~3回繰り返す。水気をきり、キッチンペーパーで水気を押さえる。

「牡蠣を手でゴシゴシと洗うとうま味が逃げてしまいます。ザルをふり、牡蠣を水中で泳がせるようにして洗いましょう」

4. 土鍋に白菜の芯、長ねぎ、豚肉を詰める

土鍋に白菜の芯の半量を敷き詰め、長ねぎをのせ、豚肉の半量を広げる(写真)。さらに残りの白菜の芯をのせ、残りの豚肉を広げる。

「火が通りにくく、水分の出やすい白菜の芯を底に入れます。豚肉はなるべく重ならないよう、広げて入れましょう」

5. 味噌だれを豚肉に塗り、牡蠣、白菜の葉の半量をのせる

2の味噌だれをスプーンで豚肉にまんべんなく塗る。

3の牡蠣を全体にのせる。

白菜の葉の半量をのせ、フタをする。

「残りの白菜の葉は加熱の最後の方に加え、フレッシュな味わいを楽しみます。こんなに大量の白菜が入るの? と思うでしょうが、加熱が進むほどカサが減り、最終的に全部入るのでご安心を。具材があふれて最初はフタが閉じきらなくても、途中で閉じるようになります」

6. 中火で2~3分煮たら弱火にし、さらに20分ほど煮る

土鍋を中火にかけ、2~3分加熱して土鍋が温まり、煮汁がフツフツと沸いてきたら弱火にしてさらに20分ほど煮る。

「土鍋がある程度温まったら火を弱め、野菜の水分を引き出しながらゆっくりと煮ていきます。トータルで30分近く加熱しますが、牡蠣は低温でじっくりと蒸し煮の状態になるので、火が通り過ぎることはありません」

7. フタをあけ、残りの白菜の葉をのせて再びフタをし、5分ほど煮る

残りの白菜の葉をのせ(上写真)、ふたたびフタをして5分ほど煮たら完成(下写真)。火から下ろし、熱いうちに混ぜながらいただく。

「今回は完成後に糸唐辛子をのせ、辛味をプラスしました。ラー油をかけるのもおすすめです。残った煮汁には牡蠣のうま味がたっぷりですから、ごはんを入れておじやにしたり、卵を落として煮たものをごはんにのせたり、ゆでうどんを入れたりして、シメまでお楽しみください」

【実食】牡蠣の小鍋。牡蠣はふっくら、うま味たっぷり♡ 野菜の甘み、豚肉のコク、にんにくの風味が味噌に合う!

まずは牡蠣だけで一口。プリプリとした身からミルキーなうま味がほとばしり、味噌のコクとあいまってたまりません。砂糖やみりんを加えていないのに甘みを感じるのは、大量の白菜が鍋に全部収まり、「水入れたっけ?」と思うほど水分がたっぷり出たからなんですね!

お次は豚肉と野菜も一緒に。豚肉は牡蠣に負けない存在感があって、牡蠣と豚肉を包み込む野菜のみずみずしさが後を引きます。白菜は味の染みたところとフレッシュなところ、両方味わえるのも嬉しいです。匂いが気になっていたにんにくですが、4個も入れたのにフワッと香る程度でなんとも上品。これはお酒がすすんじゃいます♪

牡蠣を思う存分味わえる鍋。牡蠣の美味しい季節にぜひお試しください。

レシピ/橋本加名子さん

料理研究家、栄養士、フードコーディネーター、国際薬膳調理師、防災士。タイ料理、ヴィーガンタイ料理、和食、発酵の料理教室「おいしいスプーン」主宰。企業で働きながら子育てをした経験を活かし、「体にやさしくて、作りやすい家庭料理」を提案し続けている。飲食店のプロデュースやフードコーディネートにも携わる他、雑誌、書籍、ウェブサイト等で活躍。『ホットクックお助けレシピ』シリーズ(河出書房新社)、『アイラップで簡単レシピ』(Gakken)、『麹豆乳クリームレシピ』(ブティック社)など著書多数。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。

※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。

Ranking

人気記事ランキング