2025.02.04

【プロ直伝】ふわふわ&もちもち「手作りドーナツ」レシピ。カスタード入りも紹介♡

おやつの定番ドーナツ。最近はふわふわ&もちもちとした食感の生ドーナツと呼ばれるタイプ、なかでもカスタードクリームをたっぷり詰めたものが大流行中です。作り立ての美味しさは格別なので、おうちで作れたら最高ですよね。

そこで今回はお菓子教室<Le Petit Citron(ル・プティ・シトロン)>を主宰する西山朗子さんに、作り方を教えてもらいました!

「今回ご紹介するのは、強力粉と薄力粉、イーストを使い、冷蔵庫で生地を一晩ほど低温で発酵(低温長時間発酵)させ、2日間に分けて作るドーナツです。イーストを使う生地ですが面倒なこね作業は不要。時間はかかるけれど、1日で作るよりもふわふわ食感が増して美味しくなるなど、メリットが多い作り方です。

まずはベースとなるプレーンなドーナツを作り、グラニュー糖をまぶしたもの、アイシングシュガーをかけたもの、手作りカスタードクリームを詰めたものの全3種類に仕上げていくのでお楽しみに」

仕上げの違いでバリエーションが楽しめるのは嬉しいですね。聞き慣れない「低温長時間発酵」についても、詳しく解説してもらいましょう!

目次

低温長時間発酵(オーバーナイト法)とは?

「ドーナツはパンと同様、生地をイースト(酵母)で発酵させて作りますが、焼いて仕上げるパンと違い、揚げて仕上げるドーナツは冷凍保存ができません(冷凍すると美味しくない)。通常の作り方だと4時間ほどかかるので、その日のうちに食べきるとなると、時間に余裕を持って作らなければなりません。

この『作業に追われる』感じをどうにかしたい…、と私が思ったときに行き着いたのが、ある程度発酵させた生地を、冷蔵庫でさらに一晩(8~12時間)ほど低温長時間発酵(オーバーナイト法とも)させる作り方です。この方法だと、次のようなメリットがあります」

●低温長時間発酵で作るメリット

- 冷蔵庫に入れてから24時間保存が可能

- 前日仕込んでおけば、当日食べたい時間に合わせて作れる

- 生地をこねる作業が不要

- 風味豊か、しっとり、ふわふわとした食感になる

- 生地のキメが整い、見た目がきれいに仕上がる

ドーナツの生地作りにかかる時間が分散されるので、時間を有効に使えるだけでなく、味や見た目もアップしていいことずくめです。次は、気になる作り方のポイントをチェックしていきましょう!

ふわふわ軽く、むちっと弾力あり! ドーナツ作り3つのポイント

【ポイント①】生地は強力粉と薄力粉をブレンド。ふわふわで、むちっと弾力のある食感に!

生地に使用する薄力粉は、強力粉と薄力粉の2種類をブレンド。

強力粉はタンパク質含有量が多いので、生地に弾力を生む「グルテン」が多く作られます。このグルテンが発酵する際に発生する「炭酸ガス」を包んでくれるので、生地が大きくふくらんだ状態で揚げることができ、ふわふわと軽い食感になります。

薄力粉はタンパク質含有量が少ない分炭酸ガスを保てないので、ふくらみの悪いむちっとした食感になります。性質の違う強力粉、薄力粉をブレンドすることで、ふわっとむちっとした独特な食感に仕上げています。

また、保水力に優れたはちみつ、油分のバターを加えることでしっとり感とコクが出て、美味しく口溶けのよい生地に。「食感・味わい・口溶け」の三拍子そろった、西山さんこだわりの配合です。

【ポイント②】一次発酵の2回目は、冷蔵庫で低温長時間発酵。しっとり、ふわふわ、甘みも増す!

今回のレシピでは、一次発酵を1回目、2回目に分け、二次発酵を1回行います。一次発酵2回目のタイミングで、生地を冷蔵庫で低温長時間発酵させます。このメリットは前出で紹介しましたが、もう少し詳しく解説します。

低温長時間発酵を行うと、酵母(イースト)はゆっくり発酵させると活動が活発になり、アルコールや酵素や菌が多く生成されます。これにより生地が熟成し、小麦の風味豊かに。

また時間をかけて発酵させることで、小麦粉にしっかりと水分が浸透し、しっとり、ふわふわとした食感になります。さらに、生地に含まれるでんぷん質が糖に多く分解されるので、より甘みが増し、美味しいドーナツになるのです。

【ポイント③】揚げる前に生地を少し乾かす。油の吸収が抑えられ、軽い味わいに!

生地を揚げる前にも、ひと工夫。二次発酵を終えたら普通はそのまま揚げますが、10~15分ほど室温におき、生地表面を乾かしてから揚げましょう。こうすると油の吸収が抑えられて油っこくならず、軽い味わいに。揚げてから油をしっかりきることも忘れずに。

【基本】手作りドーナツのレシピ。軽~い食感で、いくらでも食べられる!

<作業の流れ>

2日間にわたって作るので、全体の作業の流れをつかんでおきましょう。

【1日目】材料を混ぜる ➡ 一次発酵1回目(40℃で約1時間) ➡ 一次発酵2回目(冷蔵庫の野菜室で一晩/低温長時間発酵)

【2日目】ガス抜き ➡ 生地を分割・丸める ➡ ベンチタイム(室温で約15分) ➡ ガス抜き・成形 ➡ 二次発酵(40℃で約40分) ➡ 表面を乾かす(室温で約15分) ➡ 揚げる

<材料>(10個分)

- 強力粉…270g

- 薄力粉…30g

- 塩…3g

- インスタントドライイースト(※多糖パン用)…3g

- グラニュー糖…20g

- 【A】

・バター(食塩不使用)…40g

・はちみつ…25g

・水…150g

・牛乳…70g - 揚げ油…適量

- 【仕上げ用】

・グラニュー糖…適量 ※きび砂糖で代用可

甘みのある生地におすすめのドライイースト「金サフ」とは?

<富澤商店>サフ(金)インスタントドライイースト(3g×20) 766円(税込)

ドーナツのように甘みのある生地には、高糖度の生地に対して発酵力に優れたドライイーストを使用してください。今回使用した「金サフ」と呼ばれるドライイーストは、ドーナツ生地の他、デニッシュやパネトーネなど、糖分5%以上の菓子パン生地全般に最適。

「ドライイーストは開封してから時間がたつにつれ発酵力が弱まっていきますが、これは3gずつの個包装になっていて、今回のレシピは1回で1袋を使いきれるようになっています」

※取扱い:日本橋三越本店 新館地下2階 富澤商店

【1日目】

<作り方>

1. 小鍋に【A】の材料を入れて弱火にかけ、人肌程度の温度に温める

小鍋に【A】のバターとはちみつを入れ、弱火にかける。バターが溶けたら【A】の水、牛乳を加え、人肌程度に温まったら火から下ろす。

2. 粉類とドライイースト、グラニュー糖を混ぜ合わせる

ボウルに強力粉、薄力粉、塩を混ぜ合わせる。小さめの容器にドライイーストとグラニュー糖を入れて混ぜ合わせ(写真)、粉類の入ったボウルに加えてゴムベラでよく混ぜ合わせる。

「グラニュー糖はイーストが活動するためのエネルギーのもとになります。イーストに働いてもらうために、あらかじめ合わせてから粉類に加えましょう」

3. 1を加えて全体がなじむまで混ぜ合わせる

1を加える(上写真)。ゴムベラで全体を混ぜ合わせ(下写真)、ひとまとまりにする。

「粉気がなくなる程度に混ざればOKです」

4. ラップをかけて40℃のオーブンで1時間発酵させ(一次発酵1回目)、冷蔵庫に移してさらに一晩発酵させる(一次発酵2回目)

ラップをふんわりとかけ、オーブンの発酵機能を使い、生地が約1.5倍にふくらむまで40℃で1時間ほど発酵させる。

●オーブンの発酵機能がない場合

湯煎する方法を使う。ボウルに生地を入れてラップをかける。ボウルが入るサイズの鍋に50℃の湯をはってボウルを浮かべる。ときどき湯の温度をチェックして、40℃以下にならないようお湯を適宜足して調整する。

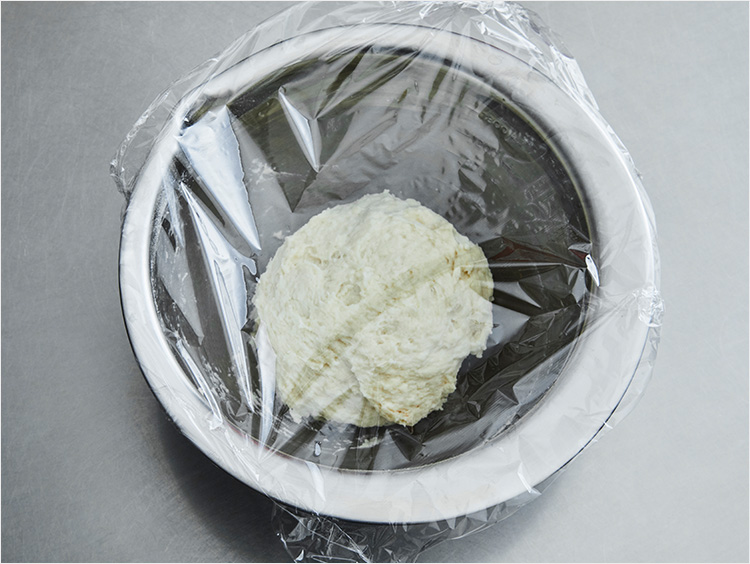

40℃で1時間ほど発酵させ、生地が約1.5倍にふくらんだら(写真)別のボウル(または蓋つきの保存容器)に移し替える。新しいラップをふんわりとかけ、冷蔵庫の野菜室に入れて一晩(8~12時間)寝かせる。

「1時間ほど発酵させた生地はボウルに汗をかいた状態なので、水滴が入らないよう新しいボウルに移しましょう」

★カスタード入りドーナツを作りたい場合

カスタードクリームは、生地とともに食べる前日から仕込むことをおすすめします。カスタードクリームは作ったらすぐに使えますが、一晩(8時間以上)休ませると扱いやすく味もよくなります。

●ここまで前日に仕込み、当日食べたい時間の約2時間まえに作業をスタートさせればOK!

生地はこの状態で約24時間まで保存ができます。つまり、前日にここまで仕込んでおけば、当日食べたい時間の約2時間くらいまえに、以下の作り方5の作業をスタートさせれば、作りたてのドーナツが食べられます。

【2日目】

<下準備>

・10㎝四方に切ったクッキングシートを、12枚程度用意する(生地をのせて発酵させるために使用)

<作り方>

5. 打ち粉をふった台に生地を取り出し、ガス抜きしてから10等分にする

生地が約2倍にふくらんだら(写真)冷蔵庫から取り出す。

台にラップを広げ、生地がくっつかないよう打ち粉(強力粉、分量外)をふり、取り出した生地をのせる。

生地を掌で押さえて大きな気泡をつぶし(ガス抜き)、写真のような長方形に整える。

「生地の発酵により発生した炭酸ガスの大きな気泡をつぶすことを、『ガス抜き』と呼びます。ガス抜きには、生地のキメを整え、食感も見た目もよくする効果が。また生地に弾力を生むグルテンが強化されてイーストの働きもより活発になるので、ふくらみがよくなり生地のボリュームが増します」

打ち粉(強力粉、分量外)をつけたカードで10等分にする。

「ドーナツは生地の量が多少違っても仕上がりに影響なく、大きさの違いも手作りならではのよさなので、写真のように目分量で2分割してからそれぞれ5分割しています。均等な大きさに仕上げるのなら、1個が約60gになるよう調整してください」

6. 生地を丸め、10㎝四方に切ったオーブンペーパーにのせる。天板に移し、そのまま室温に10~15分おく(ベンチタイム)

【下準備】のクッキングシート10枚を天板に並べておく。手に打ち粉をつけ(強力粉、分量外)、生地を真ん中から外側に向かって下に引っ張るようにしてのばす(写真)。

のばした生地は中央に寄せ(写真)、丸い形になるまで全体に行う。

裏返し、生地を中央に寄せ集め、合わせ目をひねって閉じる(写真)。

「仕上がりの見た目に影響するので、合わせ目はしっかり閉じましょう」

生地の閉じ目を下にしておき、手で包みこむ。台に生地を押し当てながら、一定方向に円を描くように転がして丸める。

「閉じ目を常に台に密着させ、形を固定させた手の中でクルクルと転がしましょう」

仕上げに手で転がして丸め、閉じ目を下にしてクッキングシートにのせる。

「閉じ目が開いていたら、生地をつまんでしっかり閉じてください」

そのまま室温で10~15分休ませる(ベンチタイム)。

「分割したり丸めたりした生地は疲れた状態。少し休ませて回復させることで、次の成形がしやすくなります。なお、パン作りで一般的なベンチタイムのように、ぬれ布巾をかぶせる必要はありません」

7. 生地を手で押さえてガスを抜き、リング状にする場合はセルクルで中央を抜く。天板に移し、40℃で40分ほど発酵させる(二次発酵)

生地を手で押さえてガスを抜き、平らな円形にする。

リング状にする場合は4㎝のセルクル(ない場合はコップなどで代用)で中央を抜き、抜いた小さい生地は残りのクッキングシートにのせる。

「4㎝は大きすぎるような感じがしますが、揚げて生地がふくらむとちょうどよくなります」

オーブンの天板に重ならないよう並べ(写真)、オーブンの発酵機能を利用して40℃で40分ほど発酵させる。

8. 二次発酵が完了したら取り出し、そのまま室温で10~15分おいて表面を乾かす

約2倍にふくらんだらOK。取り出してそのまま室温で10~15分おく。

「室温におくときは、ぬれ布巾をかぶせる必要はありません。あえて表面を乾かすことで、油の吸収がおさえられ、軽い味わいになります」

【ドーナツ生地をパンにアレンジする方法】

二次発酵が終了したドーナツの生地の一部は、パンとして焼けば、翌日以降も楽しむことができます。

<作り方>

作り方8.で二次発酵が終了した生地の表面に、オリーブ油適量を塗り、塩(岩塩など粒の粗いものがおすすめ)を少々ふる。240℃に予熱したオーブンに入れ、すぐに220℃に下げて3分焼き、さらに180℃に落とし、焼き色がつくまで10分ほど焼く。

「焼いたパンはかたくなりやすいので、すぐに食べない場合は、冷めてから1個ずつラップに包み、保存袋に入れて冷凍庫で保存してください、1週間ほど保存が可能です」

9. 160~170℃に熱した揚げ油で、両面をきつね色に揚げる

深めのフライパンに揚げ油を3cm深さまで入れ、160~170℃に熱する。クッキングシートにのせたままドーナツを入れ、クッキングシートがはがれてきたら。トングでつまんで取り除く(写真)。

「今回使用したフライパンは直径24㎝。この大きさだと一度に4個まで揚げられます。クッキングシートをつけたままにすると、生地に触れずに油に入れられるので形よく揚がります。

焦げやすいので、いきなり何個も入れず、最初はリングドーナツで抜いた小さい生地などでテストするとよいでしょう」

2分30秒ほど揚げてきつね色になったら上下を返す。

30秒~1分ほど揚げてきつね色になったら引き揚げ、油をしっかりきり(上写真)、キッチンペーパーを敷いたバットに取り出す(下写真)。

10. 仕上げに好みでグラニュー糖をまぶす

好みでグラニュー糖をまぶす。ドーナツが温かいうちにグラニュー糖を入れたビニール袋に加え、袋をふってドーナツ全体にグラニュー糖をまぶす(写真)。

「冷めるとグラニュー糖がつきにくいので、温かいうちにつけましょう。砂糖はミネラル分が豊富なきび砂糖で代用するのもアリ。コクのある素朴な味わいが楽しめます」

▼ほかの仕上げ方法もチェック! 基本のドーナツのアレンジ

【実食】3種の「ドーナツ」。揚げたての美味しさは、手作りならではの特権!

今回は、基本のドーナツにグラニュー糖をまぶしたもののほかに、アイシングシュガーがけドーナツと、カスタードクリーム入りドーナツのレシピでも作ってもらい、3種類のドーナツを試食しました!

まずはグラニュー糖をまぶしたドーナツから。ふわっふわなのに、手でつまむとすぐにもどるほど、むちっとした弾力がすごい! 揚げる前に生地を乾かすひと手間によって、油っこさは感じられず、小麦の豊かな風味がダイレクトに伝わってきて、いくらでも食べられそうな軽さに感激です。これぞ王道の味わい。

お次はアイシングシュガーをかけたドーナツ。糖衣のシャリっと感と甘みが良いアクセント! 同じ砂糖でも、こちらは甘みをよりしっかりと感じられます。

そして最後は、贅沢にバニラビーンズを使ったカスタードクリーム入りドーナツ。手に持った時のフカッとした感触からして美味しいのは間違いなし。口に含むとカスタードクリームがとろ~り流れこんできて、ふわふわの生地とのバランスがたまりません!

基本のドーナツを作れば、まるでお店屋さんみたいにバリエーションを楽しむことが可能です。揚げたての美味しさはお店越えかも!? みなさんもぜひ作ってみてください!

●ほかにもまだある! 基本のドーナツのおすすめアレンジ

- 好みのジャムを詰める

- ホイップクリームを詰める

- シナモンシュガー(シナモンパウダー+きび砂糖)をまぶす

- バニラシュガー※をまぶす

※使用後のバニラビーンズを乾燥させ、砂糖とともにフタつきの容器に入れて香りを移したもの - 溶かしたチョコレートをつける

- あんドーナツにする(あんこを生地で包み、揚げる)

【アレンジレシピ①】アイシングシュガーがけドーナツ

揚げたドーナツにアイシングシュガーをつけて仕上げると、シャリシャリとした砂糖の食感と甘みのアクセントが楽しめます。二度づけするとしっかりつき、さらにオーブンで乾かすと美しい仕上がりに!

「アイシングはレモン風味にしても美味しいです。その場合、水10gを水5gとレモンのしぼり汁5gに変更してください」

<材料>(好みの個数分)

- 基本のドーナツ…好みの個数

- 【アイシングシュガー】(作りやすい分量)

・粉糖…50g

・水…10g

<作り方>

1. ボウルに【アイシングシュガー】の材料を入れ、しっかり混ぜ合わせる。ドーナツの片面を浸す。

2. アイシングシュガーを浸した面を上にしてケーキクーラー(または網)を重ねたバットにのせ、アイシングシュガーが垂れてこなくなるまでおく。

3. 再度アイシングシュガーに浸してケーキクーラーにおく(写真)。アイシングシュガーが垂れてこなくなったら、クッキングシートを敷いたオーブンの天板に並べる。

4. 10℃に予熱したオーブンで20~30秒加熱し、アイシングシュガーを乾燥させる。

【アレンジレシピ②】手作りカスタードクリーム入りドーナツ

バニラビーンズ入りの手作りカスタードクリームをたっぷり詰めたドーナツ。ふわふわ生地にやわらかなクリームがマッチして、口溶けのよさが引き立ちます。

「カスタードクリームはでき上がったらすぐに使えますが、一晩(8時間以上)休ませると扱いやすく味もよくなるので、生地とともに前日から仕込むことをおすすめします」

<材料>(好みの個数分)

- 基本のドーナツ(丸形、グラニュー糖をまぶしたもの)…好みの個数

- カスタードクリーム…適量(レシピは以下)

<作り方>

1. レシピを参照して、カスタードクリームを作る。

2. ドーナツにカスタードクリームを詰める。クリームの注入口になる部分に菜箸を指して穴を開け、箸先をグルグルと回して穴を押し広げる。

3. 口金(丸口金や花口金)をはめた絞り出し袋に8のカスタードクリームを詰め、ドーナツの穴に口金を挿し入れてクリームを適量詰める。

基本のカスタードクリームの作り方

<材料>(でき上がり約300g)

- 牛乳…250g

- バニラビーンズ…1/4本(約5㎝)

- 卵黄…60g(約3個分)

- グラニュー糖…60g

- 強力粉…25g

- バター(食塩不使用、約10等分に切り分ける)…25g

<作り方>

1. バニラビーンズは縦に切り目を入れ、さやを開き、包丁の背でしごいて種を取り出す。鍋にさや、取り出した種、牛乳、グラニュー糖の1/3量を入れ、弱めの中火にかける。

「種を取り出した後のさやには、まだまだバニラの甘い香りが残っています。捨てずに冷蔵または冷凍保存しておけば、ジャムやカスタードクリーム、プリンなどを作るときに使うといいでしょう」

2. ボウルに卵黄を入れて泡立て器で軽くほぐし、残りのグラニュー糖を加えて混ぜる(上写真)。強力粉も加え、泡立て器でもったりして白っぽくなるまで混ぜ合わせる(下写真)。

3. 1.の牛乳が沸騰したら火を止め、2.のボウルに何度かに分けて加え、その都度泡立て器で混ぜ合わせる。

「合わせたものをこしたあとに再度この鍋に戻すので、鍋に牛乳の固形物などが残らないよう、ゴムベラを使ってきれいに拭い、すべて加えてください」

4. 3.の鍋にこし器(またはザル)を重ね、ボウルの中身を移してこす。

5. 鍋を中火にかけ、泡立て器で混ぜ続けながら加熱する(上写真)。徐々にトロミが強くなりプクッと大きな泡が出て粘りが増してくる(下写真)。

「とろみは一気に強くなります。焦げたりダマになったりしないよう、泡立て器で混ぜ続けましょう。この状態からさらに加熱すると今度はゆるくなってくるので、ここで火を止めずに加熱を続けます」

6. さらに2分ほど加熱し、サラサラとした状態になってきて1分ほど加熱したら(上写真)、バターを加えて混ぜ合わせ(下写真)、火から下ろす。

「泡立て器ですくったとき、下の写真のような状態になれば完成です」

7. バットに移してゴムベラで表面を平らにならし(上写真)、表面に密着するようラップをかける。保冷剤を敷いた(または氷を入れた)バットに重ね、上からも保冷剤をのせて急冷する(下写真)。冷えたら冷蔵庫に入れ、できれば一晩(8時間)ほど休ませ、2日以内に使いきる。

「カスタードクリームは乾くと膜になってしまうので、空気に触れないようラップをぴっちり密着させましょう。また、卵を使用しているので冷める段階で雑菌が繁殖しやすいです。できるだけ急速に冷やしてください」

8. 冷やしたカスタードクリームをボウルに移し、泡立て器でグルグルと混ぜる(上写真)。しっかりほぐれてクリーム状になればOK(下写真)。

「最初は結構かたいですが、混ぜているうちにコシがきれてなめらかになります」

★カスタードクリームは冷凍保存ができないので、作ったら2日以内に使いきりましょう。

レシピ/西山朗子さん

お菓子研究家。東京・二子玉川で「Le Petit Citron(ル・プティ・シトロン)お菓子教室」を主宰。生徒からは「あっこちゃん先生」と呼ばれ親しまれている。

パリ「ベルエ・コンセイユ」でお菓子作りを学び、「ピエール・エルメ」でスタジエを務める。日本橋三越の催物や三越伊勢丹オンラインストアにて、フランス地方菓子の販売(不定期)も行っている。

著者『世界一かんたんな手作りお菓子』(主婦の友社)、『生地を冷凍しておける かんたん焼き菓子レシピ』(マイナビ)、『フランスの季節を楽しむお菓子作り』(エイ出版社)など。

商品の取扱いについて

記事で紹介している商品は、日本橋三越本店 新館地下2階 富澤商店にてお取扱いがございます。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。

※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。

Ranking

人気記事ランキング