2025.05.20

【プロ】スナップえんどうの人気レシピ4品。炒め物、サラダ、マリネ、筋の取り方、茹で方(茹で時間)も解説!

春から初夏にかけて旬を迎える「スナップえんどう」。サクッ、パリッ!とした食感と果物に負けないほどの甘みが人気の野菜です。旬の時季は茹でるだけでも美味しいのですが、レシピはつい一辺倒になりがち。茹で時間も何分が正しいのか迷うところ…。

そこで今回はスナップえんどうの美味しい食べ方がわかるレシピ4品(炒め物、ごま和え、サラダ、マリネ)を、シンプルな野菜料理に定評がある、料理研究家の小島喜和さんに教えていただきました。下処理(筋の取り方)、茹で時間や炒め方のポイントも詳しく解説。

「スナップのえんどうの食感や甘みを生かした、少ない材料でサッと作れる副菜ばかりなので、ぜひお試しください」

目次

まずは、そもそもスナップえんどうとは、どんな野菜なのかチェックしていきましょう!

【スナップえんどうとは?】味の特徴や鮮度の見分け方を解説

●スナップえんどうとは、どんな野菜? 旬はいつ?

スナップえんどうは、1970年代にアメリカから伝わった野菜で、豆だけを食すグリンピースを、サヤも食べられるように品種改良されたものです。

旬は4月~6月の春から夏。寒さに強い品種は、秋から冬にかけて収穫することもできます。

ちなみに、新芽を食べる「豆苗」が成長すると、サヤごと食べる「さやえんどう(絹さや)」に、さらにふっくら成長すると緑色の実だけを食べる「グリンピース」に、最後は成熟した豆はみつ豆に入っている「エンドウ豆」と呼ばれます。これらが同じ植物だったとは意外ですね。

エンドウはほかにも種類があり、食べる部分によって以下のように分類できます。

【実だけを食べる実エンドウ】グリンピース、うすいえんどう(うすい豆)

【サヤごと食べるさやえんどう】絹さや、スナップエンドウ、砂糖ざや、マーメラス

●スナップえんどう、味の特徴は?

スナップえんどうは、さやえんどう、グリンピースと同じ「マメ科エンドウ属」で、えんどうの成長度合いや品種によって名前が変わります。

そのため、サヤはさやえんどうと似た味わい、食感ですが、より肉厚でパリッ、サクッとした歯切れのよい食感と、濃い甘みが楽しめます。一方、豆は未成熟な状態なので、グリンピースのようなホクホクとした食感とは違い、弾けるような食感とみずみずしい味わいが特徴です。

●スナップえんどう、鮮度の見分け方は?

全体的にきれいな緑色をしていて(鮮度が落ちると、ところどころ白っぽくなってくる)、サヤがふっくらとして張っているものを選びましょう。サヤが張ったものは実がしっかりと詰まっていて豆の甘みが楽しめます。そしてガクも緑色でピンとしているものが新鮮です。

▼エンドウ豆の種類はこちらの記事をチェック!

【豆知識】グリンピースには仲間がいっぱい!>>

【炒める・茹でる】スナップえんどうの食感と甘みを引き出すには

スナップえんどうは、炒めたり、茹でたり、加熱調理することでより甘さが引き出されます。どの場合も食感を損なわないよう、加熱し過ぎないことも大切ですが、それぞれの調理のポイントがあるので押さえておきましょう。

【炒める】生からじっくりと炒めるべし! 水分が蒸発し、甘みが凝縮される

スナップえんどうは肉厚なので、茹でてからさっと炒めると良い気がしますが、生のままじっくりと炒めるのがおすすめ。

生のまま炒めると、スナップえんどう自体の水分がゆっくりと蒸発し、ほどよく水分を保ったまま甘みが濃縮されます。

▼炒め物のレシピはこちら!

塩麹でうま味を引き出す!「スナップえんどうの塩麹炒め」>>

【茹でる】湯に塩を加え、茹で時間は2分ほど。水にさらさず、ザルにあげて冷ます!

スナップえんどうを茹でて調理する場合、お湯に塩を少々加えましょう。塩を加えることで発色が良くなり、甘みも引き立ちます。茹で時間は大きさにもよりますが、2分程度。スナップえんどうは水面に浮くのでときどき混ぜながら茹でてください。

茹であがったらザルにあげて水気をよくきり、うちわなどであおいで急冷します。こうすると茹でたスナップえんどう自体の熱で水気が蒸発し、余分な水分が自然と取り除かれます。

色止め(水で急冷して余熱を下げ、食感と色味を保つ作業)しようと水にさらすと、表面についた水分をキッチンペーパーで拭かなくてはならないので、茹でたら水にさらさず、スナップえんどう自体のみずみずしさ、甘さを堪能しましょう。

▼茹でるレシピはこちら!

お弁当や作り置きにも◎「スナップえんどうのごま和え」>>

【スナップえんどうの下処理(筋の取り方)】どこからむき始めるのが正解?

スナップえんどうの両縁には太くかたい筋があり、つけたままだと口に残ってしまいますので、下処理(筋の取り方)方法を覚えておきましょう。まずは筋をヘタとともにとり除きます。

なお、茹でて調理する場合は、茹でた後に筋を取り除くことも可能ですが、さやが開きやすいです。サヤを開かずに仕上げたい場合は、茹でる前に取り除くことをおすすめします。

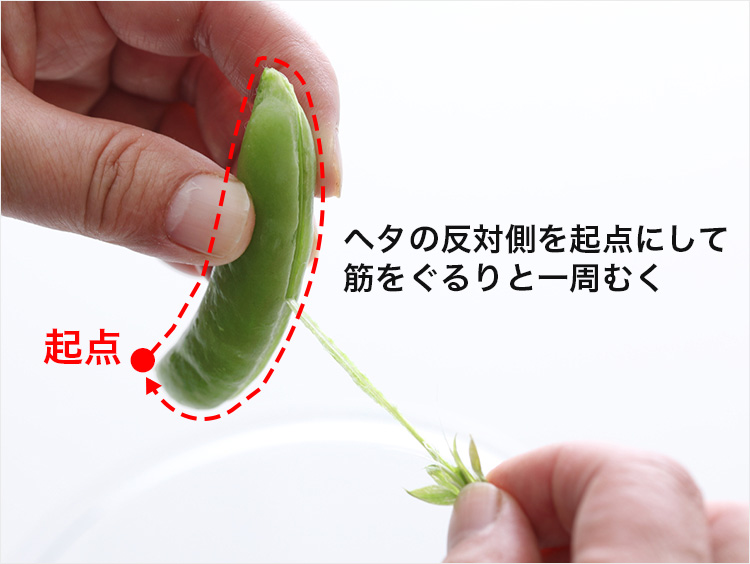

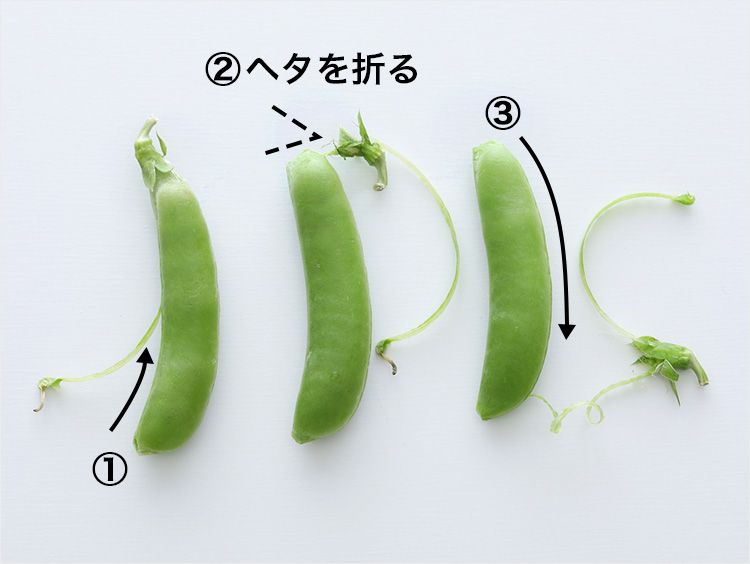

筋の取り方は、ヘタの反対側にある先端の筋を起点にして、ヘタを折ってから、起点に戻るイメージで一周ぐるりとむけばOK(上写真)。下写真でより詳しく解説します。

1. ヘタの反対側の先端(お尻)にある筋を爪で起こし、比較的に真っすぐな側の縁に沿って、筋をヘタのつけ根までむく(上写真①)。筋がかたく手で行うには難しい場合は、ペティナイフを使うとよい。

2. ヘタを反対側の筋に向かって折る(上写真②)。

3. ヘタをお尻(先端)に向かってむき、筋とヘタを取り除く(上写真③)。

茹で時間や炒め方のポイント、下処理(筋の取り方)がわかったところで、「スナップえんどうのおかず」4品をご紹介します! 下ごしらえを済ませたスナップえんどうを炒めたり茹でたりして、和・洋・中の味わいで楽しみましょう。

【レシピ①】塩麹でうま味を引き出す!「スナップえんどうの塩麹炒め」オイスターソースでも美味

味つけは塩麹だけでも、うま味たっぷりの炒め物になります。じっくり炒めたスナップえんどうの甘みとにんにくの香りがあとを引き、ごはんもビールも進みます。お弁当にもおすすめ。

<材料>(2人分)

- スナップえんどう(筋とヘタを取る)…150g

- にんにくのみじん切り…1/2かけ分

- 塩麹…小さじ2

- サラダ油…小さじ2

「サラダ油をオリーブ油やごま油に変えるのもおすすめ。塩麹がなければ、同じくうま味の多いオイスターソースでアレンジしてみてください」

<作り方>

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、にんにくを炒め、香りが立ったらスナップえんどうを加えて炒める

フライパンにサラダ油とにんにくを入れ、中火で熱する。香りが立ったらスナップえんどうを加え、ときどき混ぜながらじっくりと火を通す。

2. うっすら焼き色がついたら塩麹を加え、炒め合わせる

スナップえんどうの皮が実から浮いて白っぽくなり、うっすら焼き色がついてきたら(写真)、塩麹を加えてさっと炒め合わせ、器に盛る。

【レシピ②】お弁当や作り置きにも◎「スナップえんどうのごま和え」

和食の定番ごま和えも、スナップえんどうで作ると新しい味わいに。ごまは「すりごま」ではなく、炒りごまをすってから使うと、香ばしい香りが段違いです。

<材料>(2人分)

- スナップえんどう(筋とヘタを取る)…150g

- 【和え衣】

・白炒りごま…15g(約大さじ2)

・うす口しょうゆ…大さじ1

・砂糖…小さじ2

「ごまは洗いごま(未焙煎のごま)を炒ってから使うか、炒りごまを少し香りが立つまで鍋で乾煎りしてから使うと、よりすりやすく、香りよく仕上がります」

<作り方>

1. スナップえんどうを茹で、ザルにあげて冷まし、斜めに切る

鍋に湯を沸かして塩少々(分量外)を入れ、スナップえんどうを茹でる。ときどき混ぜながら2分ほど茹で、ザルにあげて水気をしっかりきる。すぐにうちわなどであおいで冷まし、粗熱がとれたら斜めに2~3等分する。

2. 和え衣を作る

すり鉢に炒りごまを入れ、すりこぎで軽くする。しょうゆ、砂糖を加えて混ぜ合わせる。

3. スナップえんどうを和え衣で和える

2に1を加え、全体を混ぜ合わせる。

【レシピ③】冷奴やゆで卵とも相性良し!「スナップえんどうのマリネ」

茹でて細かく切ったスナップえんどうを、アンチョビ入りのドレッシングでマリネします。そのまま食べるのはもちろん、具だくさんなドレッシングとして、冷奴にのせていただくのもおすすめです。

<材料>(作りやすい分量)

- スナップえんどう(筋とヘタを取る)…100g

- 【マリネ液】

・レモンの絞り汁…1/2個分

・米酢または白ワインビネガー、りんご酢…大さじ1

・砂糖…小さじ1

・塩…小さじ1/2

・こしょう…少々

・アンチョビ(フィレ)…1枚

・サラダ油(またはオリーブ油)…50ml

「酢はりんご酢を使うと甘めになります」

<作り方>

1. スナップえんどうを茹で、ザルにあげて冷まし、8mm幅に切る

鍋に湯を沸かして塩少々(分量外)を入れ、スナップえんどうを茹でる。ときどき混ぜながら2分ほど茹で、ザルにあげて水気をしっかりきる。すぐにうちわなどであおいで冷まし、粗熱がとれたら約8㎜幅に切り、保存容器に入れる。

2. マリネ液を作る

ボウルにレモンの絞り汁、酢、砂糖、塩、こしょうを入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせる。サラダ油を少しずつ加え、乳化してトロッとした状態になるまでよく混ぜ合わせる。アンチョビをちぎって加える。

3. スナップえんどうとドレッシングを混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす

1のスナップえんどうに2のマリネ液をかけ、スナップえんどう全体にマリネ液がからむよう、ひと混ぜする。ラップを上からぴっちりと密着させ、冷蔵庫で1時間程度冷やす。

「翌日まで美味しくいただけますが、酢が入っているので時間がたつと退色します」

【食べ方アレンジ】マリネを冷奴にのせる

「切った豆腐にかけて、冷奴としてもどうぞ。そのほか、茹でたじゃがいも、ゆで卵と合わせていただくのもおすすめです」

【レシピ④】サヤを開けば食卓が一気に華やかに!「スナップえんどうのサラダ」

オレンジ色のにんじんドレッシングをかけていただく、おしゃれで色鮮やかなサラダ。スナップえんどうのサヤを開けば豆がひょっこり顔を出し、何ともかわいらしいビジュアルに!

<材料>(2人分)

- スナップえんどう(筋とヘタを取る)…100g

- ベビーリーフ…1袋

- ミニトマト(縦半分、または4等分のくし形切り)…4個分 ※今回はカラートマトを使用

- ブラウンマッシュルーム(4㎜幅のうす切り)…1~2個分

- ビーツ(一口大のごくうす切り)…4~6枚 ※にんじんで代用可

- 【ドレッシング】(作りやすい分量)

・レモンの絞り汁…1/2個分

・米酢または白ワインビネガー、りんご酢…大さじ1

・塩…小さじ1

・粗挽き黒こしょう…少々

・オリーブ油…50ml

・にんじん(すりおろし)…50g

<作り方>

1. ベビーリーフを洗い、冷蔵庫で冷やしておく

ベビーリーフを洗い、よく水をきってからボウルに入れ、冷蔵庫で冷やしておく。

2. スナップえんどうを茹で、ザルにあげて冷まし、好みでサヤを開く

鍋に湯を沸かして塩少々(分量外)を入れ、スナップえんどうを茹でる。ときどき混ぜながら2分ほど茹で、ザルにあげて水気をしっかりきる。すぐにうちわなどであおいで冷ます。粗熱がとれたら、好みでスナップえんどうのサヤを開く。

「スナップえんどうのサヤを開く場合は、カーブしている方から開くときれいです」

3. ドレッシングを作る

別のボウルにレモンの絞り汁、酢、塩、こしょうを入れ、泡立て器でよく混ぜ合わせる。オリーブ油を少しずつ加え、乳化してトロッとした状態になるまでよく混ぜ合わせたら、にんじんを加えてさらに混ぜる。

4. 器に野菜類を盛り、ドレッシングを添える

1のボウルに2のスナップえんどうを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。ミニトマト、マッシュルーム、ビーツを彩りよく散らし、3のドレッシングを添え、ドレッシングをかけていただく。

【まとめ】クセのないスナップえんどうは、どんな料理にもなじむ!

いつもは、茹でて食べていただけのスナップえんどうですが、クセがないので和・洋・中どんな味つけにもなじみ、シンプルな料理でも食感や味わいが際立つことが、今回の4品で分かりました。特に炒め物は甘さがより引き立って、新しい魅力を発見!

スナップえんどうがたくさん出回るうちに、みなさんもぜひお試しください。

レシピ/小島喜和さん

料理・菓子研究家。季節の手仕事を得意とし、梅仕事や味噌作りなど、各種ワークショップを開催。また、ニューヨーク、パリの製菓学校で製菓、製パンを学び、ディプロマを取得した経験を活かし、料理教室、お菓子教室を主催している。

高知県出身で、地元の郷土料理や食材を広める活動はライフワーク。『心ふるえる土佐の味』(高知新聞社)、『みそさえあれば。』(日東書院本社)、『四季を愉しむ手しごと』(河出書房新社)など著書多数。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。

※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。

Ranking

人気記事ランキング