2025.07.22

ごま不要で簡単! 豆腐の「白和え」基本レシピ。水切り、合う具材もご紹介

「白和え(白あえ)」とは、すりつぶした豆腐の衣で、下味をつけた野菜などをあえた小鉢のことで、覚えておきたい基本の和食のひとつです。豆腐をそのままの形でいただくのとは違い、なめらかな和え衣に調理して味わうことで、豆腐のやさしい食感や風味、濃厚な味わいが楽しめます。

豆腐という身近な材料で作れて、合わせる具材は季節の食材でアレンジが可能。あと一品欲しい!というときの副菜として重宝すること間違いナシなので、手作りのレパートリーに加えられたら心強いですよね。

そこで今回は、50年以上続く和食教室「野口日出子料理教室」を引き継ぎ、和食の基礎を教えている野口敬子さんに、基本の白和えのレシピを教えてもらいました。

「白和えは、季節ごとに具材を変えて楽しむことができます。今回は基本の和え衣をご紹介し、枝豆を具材にした白和えと、みょうがの甘酢漬けを使った白和えの2つのレシピをご紹介します。ほかに季節ごとのおすすめの具材もご紹介するので、ぜひお試しください」

目次

白和えに合う季節の具材。1種類で作るのがおすすめ!

- 春…ふき、菜の花、にんじん、赤貝(貝類)

- 夏…枝豆、みょうがの甘酢漬け、おくら、とうもろこし

- 秋…きのこ、食用菊、柿(かき)、れんこんの甘酢漬け

- 冬…紅白なます(にんじん、大根)、春菊、ほうれん草、小松菜

- 通年…ひじき

「具材は五目のように数種類を合わせるレシピをよく見かけますが、シンプルに1種類で作ると和え衣と具材、それぞれの美味しさが引き立つのでおすすめです。具材は基本的に煮含めたり、浸し汁や甘酢で下味をつけたりしますが、濃い味にすると、やさしい味わいの和え衣とのバランスが悪くなるので気をつけましょう」

具材1つなら気軽ですし、和え衣の作り方をマスターすれば一年中白和えが楽しめますね! それでは次に、作り方のポイントをチェックしていきましょう。

和え衣が味の決め手!「白和え」3つのポイント

【ポイント①】木綿豆腐を使うと、豆腐の味わい、食感が生きる!

白和えの和え衣は水切りした豆腐をすりつぶし、調味料を加えて作ります。豆腐には「絹ごし」と「木綿」の2種類ありますが、木綿を使うのがおすすめ。水分量が少ないので和え衣にむいています。

また、ほどよい食感を残して仕上げられるので、より豆腐らしさを感じられます。

【ポイント②】豆腐の水切りは霜ふりしてから、水分を押し出す。しっかり水が切れて、調味料ともよくなじむ

以前「揚げ出し豆腐」でご紹介した豆腐の水切りは、表面の水分を取り除くためにキッチンペーパーで包むだけでしたが、白和えではしっかりと水を切りたいので、「霜ふり」と呼ばれる方法で行います。

霜ふりとは、食材に熱湯を直接かけたり、熱湯に通したりする下処理方法のことで、豆腐の場合は熱湯に通し、強く霜ふります。水分を含んだ食材は、湯に入れて再沸騰させることで、水分がほどよく抜けて調味料が入りやすくなります。たけのこの水煮やひじきなど水で戻した乾物の下処理にも使う方法です。

豆腐は霜降りしたあと熱いうちに布巾で包み、しゃもじを押し付けて水分を抜けば、短時間で水切り完了。水切りした豆腐は温かいので、その後に加える塩や砂糖をしっかり溶かすこともできます。

【ポイント③】和え衣は少し休ませ、食べる直前に具材とあえる。和え衣がしまり、水っぽくならない!

和え衣は砂糖を加えると少しゆるくなりますが、15分程度休ませると衣がしまり、盛りつけやすくなります。夏場は冷えている方が美味しいので、一度冷蔵庫へ入れてください。

また、和えもの全般にいえることですが、和え衣は食べる直前に具材とあえましょう。あえてから時間をおくと具材から水分が出て、水っぽくなってしまいます。

それではポイントが分かったところで、基本となる白和えの「和え衣」の作り方をご紹介します。

ごま不要! 基本の白和えの「和え衣」の作り方

「白和えの和え衣というと、すりごまや練りごまを加えるレシピを多く見かけますが、風味が強く具材の邪魔になることがあるので、野口料理教室でご紹介しているレシピでは入れません。前出でご紹介したように具材は1種類、ごまを入れないシンプルな白和えの美味しさを、ぜひお試しください」

<材料>(4~6人分)

- 【和え衣】

・木綿豆腐…1丁(約350g、8等分に切る)

・砂糖…大さじ1

・うす口しょうゆ…小さじ1/4

・塩…小さじ1/5

「和え衣は冷蔵庫で2~3日保存が可能ですので、多めに作るレシピにしました。一度で食べ切りたいのなら半量で作ってみてください」

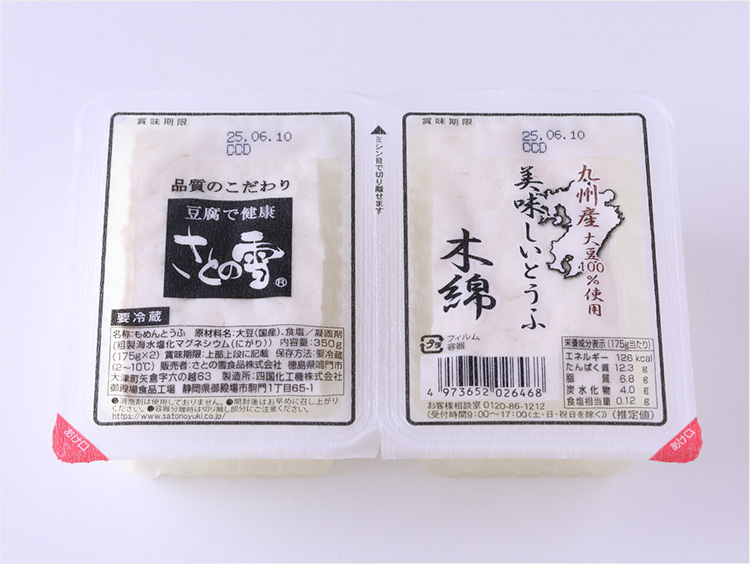

今回使った木綿豆腐「さとの雪」。「大豆の風味が豊かで、和え衣にするとほどよい粒々感が残り、クリーミーになりすぎないので気に入っています」

<作り方>

1. 豆腐の水切りをする。豆腐をゆでてから布巾に包み、しゃもじを押しつけて水分を抜く

鍋に湯を沸かし、豆腐を入れる。ふたたび沸騰するまでしっかり熱を通して強く霜ふりする。

ボウルにザルを重ね、その上から一度濡らしてかたく絞った布巾(または不織布や厚手のペーパータオル)を広げ、豆腐をのせる。

豆腐を布巾で包んでねじり、しゃもじを全体に押しつけて水分を抜く。

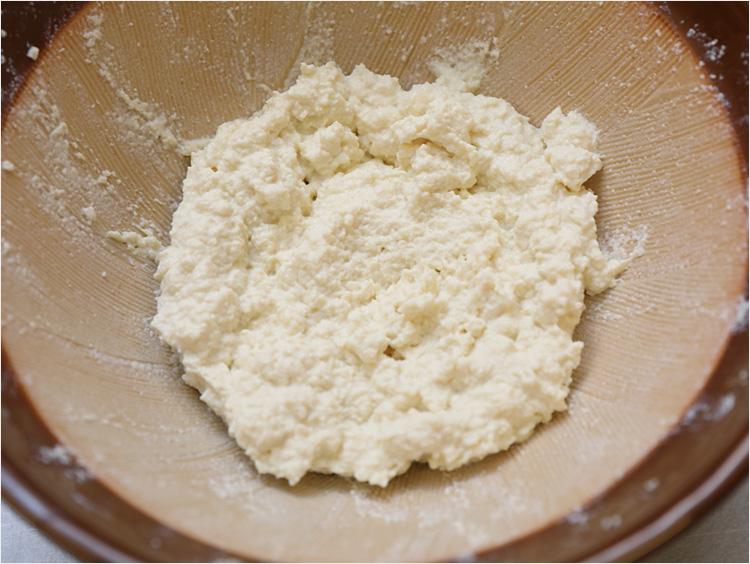

「豆腐が上の写真のような状態になれば水切り完了です。絞った水分は、豆腐の重量の1割程度(今回の場合は約35g)になります(下写真)。このあとすり鉢であたりますが、粒のないなめらかな和え衣がお好きなら、裏ごししてからあたってください」

2. すり鉢に1の豆腐を入れ、すりこ木でなめらかになるまであたる。砂糖を加えてすり混ぜ、残りの調味料を加えてさらにあたる

1の豆腐が熱いうちに布巾を敷いたすり鉢に移し、すりこ木で突いて全体をつぶす。

「すり鉢の下に、一度濡らして絞った布巾を敷いておくとすべりません」

なめらかな状態になるまで、すりこ木であたる。

「すりこ木は利き手を下、反対の手を上にして持ち、利き手で円を描くようにします。上の手は押さえるだけで大丈夫です」

砂糖を加え、砂糖が溶けるまですり混ぜる。

「砂糖が加わると和え衣が少しゆるくなります。水分が浮いてくるようなら、折りたたんだキッチンペーパーで吸い取ってください」

残りの調味料を加え、全体になじむまでさらにあたる。

和え衣が完成したら、ラップをかけて15分以上おく。夏場は冷蔵庫に入れる。

「少しおくと和え衣がしまり、盛りつけやすくなります。暑い時期の白和えはよく冷えていた方が美味しいので、冷蔵庫に入れましょう。すぐに食べない場合は清潔な保存容器に移して冷蔵保存し、2~3日以内に食べ切ってください」

基本の和え衣の作り方が分かったところで、夏におすすめの具材「枝豆」と「みょうが」を使った白和えをそれぞれ教えていただきました。

【白和えレシピ①】香り豊かな枝豆がプチプチと弾ける「浸し枝豆の白和え」

「今回は枝豆を浸し汁に浸したもので、夏らしい白和えを作ります。よく冷やすと冷酒のお供にぴったりです。和え衣も枝豆も冷蔵庫で2~3日保存が可能なので、レシピの分量は多めです。常備菜としてお楽しみください」

<材料>(4~6人分)

- 和え衣…全量

- 枝豆…1/2袋(枝からサヤを外した状態で約160g)

- 【浸し汁】

・出汁(昆布とかつおの出汁)…1/2カップ

・うす口しょうゆ…大さじ1

・塩…少々

<作り方>

1. 基本の白和えの「和え衣」を作る。

2. 枝豆は洗ってボウルに入れ、塩大さじ1/2(分量外)をふってもみ込む。

「塩でもむことで、産毛と残った汚れが取り除けます」

3. 鍋に湯を沸かし、塩がついたままの枝豆を入れ、火が通るまで3~4分ゆでる。ザルに上げ、粗熱がとれるまでおく。

4. サヤから豆を取り出し、薄皮をむいて小さめの容器に入れる。

「薄皮を取ると浸し汁の味染みが良くなり、色味も冴えます。薄皮を取るときは、取れた薄皮をボウルに張った水の中で放つと作業しやすいです」

5. 豆の入った容器に【浸し汁】の材料をすべて加え、10分ほど浸す。

「浸した豆は冷蔵庫で2~3日保存可能なので、すぐに食べない場合は清潔な保存容器で作り、冷蔵庫で保存してください」

6. 食べる直前に5の枝豆の汁気をザルで切り、1の和え衣に加える。しゃもじで全体を混ぜ合わせたら完成。

【白和えレシピ②】爽やかな酸味と香り「みょうが甘酢漬けの白和え」

色鮮やかな、みょうがの甘酢漬けを使った白和え。みょうが香りとほのかな酸味が爽やかで、サクサクとした食感が小気味良く、夏にぴったりの味わいです。

甘酢漬けは1週間程度日持ちするので、常備菜として多めに作るのがおすすめ。焼き魚に添えたり、酢の物の具材やちらしずしの飾り物にしたりと、いろいろなお料理に使えます。

<材料>(4~6人分)

- 和え衣…全量

- 【みょうがの甘酢漬け】

・みょうが…4本

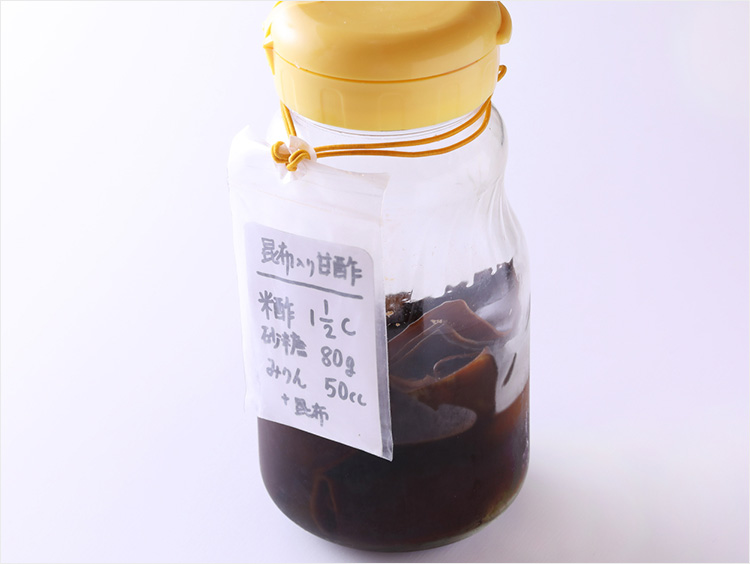

【甘酢】(作りやすい分量)

・米酢…1と1/2カップ

・砂糖…80g

・みりん…50ml

・昆布…5㎝程度

<作り方>

1. 基本の白和えの「和え衣」を作る。

2. 【みょうがの甘酢漬け】を作る。鍋に【甘酢】の米酢、砂糖、みりんを入れて火にかけ、酸っぱいのが好みなら砂糖が溶けたら火を止める。酸味が苦手ならしっかり沸かして酸味を飛ばして火を止める。昆布を加えてそのまま冷まし、清潔な保存容器に移す。

みょうがは大きめものは縦4等分、小さめのものは縦2等分に切る。 鍋に湯を沸かし、みょうがを入れ、中心が透き通ってくるまで1~2分ゆでる。

「ゆでることで殺菌されて保存性が高まり、味が入りやすくなります」※写真は材料の分量よりも多くゆでています(約12本分、以下同)

ザルに上げ、水気をキッチンペーパーで押さえて水気をとる。

ボウルにみょうがを入れて甘酢をひたひたに注ぎ、ラップでぴっちりと覆って30分ほど漬ける。みょうがの甘酢漬けの完成。

「保存する場合は清潔な保存容器に移し、冷蔵庫に入れ、次第に食感が損なわれるので1週間以内に食べ切りましょう」

3. 2のみょうがの甘酢漬けは、ばらけるよう軸を取り除いてから、縦に細切りして、汁気を軽く絞る。

4. 1の和え衣で3のみょうがの甘酢漬けをあえ、器に盛る。

●手作り「甘酢」は作り置きがおすすめ!

「私は写真のように甘酢を保存瓶に入れ、減ってきたら足して使い続けています。保存は冷蔵庫でも常温でもどちらでも構いませんが、常温だと昆布が溶けるようにやわらかくなります。昆布は細く刻めば、酢の物の具としていただけます。

甘酢はれんこんや谷中しょうが、新生姜の甘酢漬けにしたり(野菜はさっと下ゆでしてから漬ける)、塩もみした野菜で酢の物(わかめときゅうりの酢の物、紅白なますなど)にしたり、黄身酢や酢みそ、塩を足してすし酢にアレンジしたりと幅広い料理に重宝します」

【実食】シンプルな和え衣で作った白和え。豆腐のやさしい食感と風味に癒される!

白和え2品をいざ実食。まずは白と緑のコントラストが美しい、浸し枝豆の白和えから。口に含むと、ひんやりふわっとした豆腐の食感と、甘さが舌にじんわりと広がります。枝豆の控えめな味わいと確かな風味が重なり合って、同じく大豆だからでしょうか、お互いが絶妙に寄り添っています。

お次はピンク色に染まったみょうがを使った、みょうが甘酢漬けの白和え。こちらはみょうがの酸味と香味が爽やか! さっぱりとしたお味で、箸休めにぴったりの一品です。

これまで、ごまの入った具だくさんな白和えに親しんでいたので、今回、白和えがこんなにも繊細でやさしい味わいだと初めて知りました。これからは、季節ごとの白和えを味わうのが楽しみです! みなさんもぜひお試しください。

レシピ/野口日出子料理教室 野口敬子さん

2002年義母の主宰する「野口日出子料理教室」に入門。以後、お稽古、本の出版、テレビ出演等の助手を務める。2018年「和食クラス」「お魚クラス」を開講。2023年野口日出子の引退に伴い、教室の主宰を引き継ぐ。

教室と、築地・豊洲市場との関わりは50年以上、魚の仕入れには強い自負がある。食材の持つ味を大切にし、下ごしらえに手間を惜しまない料理を心掛けている。

※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。

※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。

Ranking

人気記事ランキング